枚方の歴史

東海道枚方宿

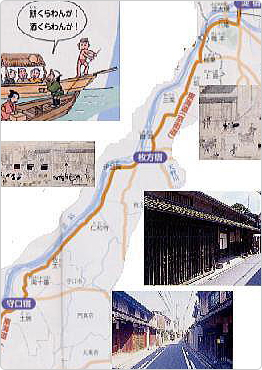

河内国茨田郡枚方は、十六世紀末、豊臣秀吉の重臣・枚方城主本多内膳正政康が領有していた。元和元年(1615年)の大阪落城と共に本多氏も滅亡し、枚方城も廃城となったとされている。その後、枚方は城下町から「宿場町」・「在郷町」 (市場町)へと変貌を遂げていった。徳川家康は、慶長六年(1601年)に「岡新町・岡・三矢・泥町の四ヵ村を東海道枚方宿」と定めた。この宿は四ヵ村から構成された特異な宿駅として成立した。

枚方宿は江戸へ百二十八里、京都へ六里、大阪へ五里。そして淀川水運の京都伏見と大阪八軒家を結ぶ「三十石船」の中継港として、京都と大坂間の水陸交通の要衝として繁栄した。また、「くらわんか舟」(茶舟)が盛んであったことはつとに知られている。

五街道のひとつ「東海道」は従来、品川宿~大津宿までの五十三次といわれてきました。宝暦8年(1758年)幕府道中奉行御勘定、谷金十郎は「東海道は品川宿より守口宿」と述べている。また寛政元年(1789年)には土佐藩からの質問に答えて、幕府大目付勘定奉行は「東海道と申すは熱田より上方は、伊勢路を、近江路を通り伏見、淀、枚方、守口迄以外はこれ無き」と明確に文書で返答している。ここでは明らかに東海道は伏見宿(54次)、淀宿(55次)、枚方宿(56次)、守口宿(57次)を入れた「東海道五十七次」説をとっている。枚方宿の文書においても、全て「東海道枚方宿」と書かれている。それではなぜ、この四宿が京街道と称するようになったのか。ひとつには人々が大坂から京へは「京街道」、京から大坂へは「大坂街道」と呼んでいたからであろう。また、歌川広重や十返舎一九の作品で「東海道五十三次」と呼んでいるからでもあろう。

枚方宿は、東海道五十七次(宿)のひとつの宿駅となり、休泊施設や人馬継立においても、東海道筋で屈指の宿場町として発達していった。これは京都と大坂のほぼ中間に位置し、交通の要衝としての役割が重視されたからである。枚方宿は、岡新町村の東見付から堤町の西見付まで、宿場の東西は13町17間(1447メートル)であった。平均二間半(4メートル50)の幅をもつ往還筋の両側には、民家378軒が軒をならべていた。宿の中心は三矢村で、淀川筋と御殿山(枚方丘陵の西端)の狭間に位置し、東西に長く本陣・脇本陣・専門本陣を配し、人足百人・馬百疋(頭)を常備する問屋場(馬借)、そして御高札・郷蔵四ヵ所・紀州侯七里飛脚小屋・定飛脚・荷揚問屋・旅籠屋・船宿・寺院九ヵ所が存在していた。

資料提供:中島 三佳

(郷土史家・枚方市甲斐田町在住)

徳川幕藩体制は、鎖国政策の下、欧米諸国の劣らぬ金融制度を発達させました。現在の銀行の源流である両替商は、明治以降の近代銀行制度に大きな役割を果たしています。従来、信用取引は三都(大坂・江戸・京都)を中心に発達していたと考えられていますが、地方の市場町(都市と農村の間)や城下町にも浸透していたようです。市場町であり宿場町であった枚方宿は、淀川水運と京街道の要衝にあり、交通の便に恵まれたことから、「天下の台所」=大阪市中と強い結びつきを持っていました。そうした地方取引の一例として、枚方宿の豪農中島九右衛門(柴屋九右衛門)家の信用取引について述べます。

中島家は毎年数百両におよぶ資金を運用していたといわれています。(天保5年=1835年頃)金銀の運用には危険がともなったので、貸借・売買の決済には、生金を用いず、大坂の両替商が発行する「振手形」を使用していたようです。左の「覚」が振手形です。柴屋九右衛門が天満屋徳兵衛宛に発行したものですが、右下に「妻書」と呼ばれる手形受取人の「三蔵殿渡」の記名があります。すなわち、この妻書の名義人がこの振手形を天満屋徳兵衛に持参すれば、直ちに正金五百両を受け取ることができたのです。振出人の柴屋九右衛門の「金銀取渡通」に相当の残高がなければ「不渡手形」になりました。

右上に掲げたのは、「金銀取渡通」で弘化3年(1846年)に天満屋徳兵衛から柴屋九右衛門宛に発行したものです。裏には「大判1枚取」とあり、通帳発行に金十両を無利子で預けたものを担保にこの通いを発行したものです。

また、「金銀取渡通」には、下のような形式の横長のものもありました。

明治維新を迎えて、日本では欧米の手形制度を取り入れ、江戸時代からの手形制度と融合しながら、発達していきました。ここで取り上げた「振手形」はやがて当座預金制度の導入とともに「約束手形」と呼ばれるようになりました。明治以後の金融制度の発達の歴史を考えるとき、その土台として、江戸時代の両替商が高度な金融制度を確立していたことがあげられます。この土台を評価せずに、今日の金融機関を語ることはできません。

資料提供:中島 三佳

(郷土史家・枚方市甲斐田町在住)

「和漢船用集」という書物に以下のような記述があります。

「三十石舟」摂州浪花より城州伏見にいたるに此舟を用。其流十里、淀川を往来す。

朝に大坂に乗て、夕へに伏見に着、是を昼舟と云、夕へに乗て朝にいたる、是を夜舟と云。伏見よりくたるも又しかり。荷物および多く旅客を装(よそおい)乗せて乗合舟とす。

(「三十石舟」大阪から京都伏見まで、距離十里(40km)の淀川を往来している。

朝に大阪を出て、夕方に伏見に着く舟を昼舟と云い、夕方から翌朝まで乗るのを夜舟と云う。

これは伏見から大阪へ下る舟と同様である。荷物、旅客を混載する乗合舟である。)

「三十石船」という名称は本来、米三十石相当の積載能力を持った船のことですが、江戸時代では、京の伏見と大坂の八軒家の間の淀川を上下して、旅客を輸送乗合船をさすようになっていました。天保十年(1839年)には171艘もあったと言われています。1艘の船には28人の旅客が乗り、乗組員数人で運行していました。京・大坂間の所要時間は上りで1日または1晩、下りでその半分といったところで、庶民の足として、大いに利用されていたようです。淀川は浅いので、櫓や櫂よりも能率のよい「棹」で運行していた様子がいろんな図に描かれています。下りはそれで良いのですが、上りは川の流れに逆らって進むため、「曳き船」といって、川岸から船を引いていました。曳き手は船の乗組員(加子)で、船頭を残して全員(4~5人)が堤に上がり、綱引き人足とともに、船を曳きました。堤はところどころできれているので、曳き船は決まった場所でおこなわれました。

途中、京阪間の主要駅である枚方に寄るため、左岸に渡っています。ここは「くらわんか舟」で有名な所です。「淀川両岸一覧」という本に、次のような記述があります。

貸食船(にうりせん)は当所の名物にして、夜となく昼となくささやかなる船に飯・酒・汁・餅などを貯へ、上り下りの通船を目がけて鎰(かぎ)やうの物を其船に打かけ、荒らかに苫引(とまひき)あけ、眠(ねぶり)がちになる船客を起して声かまびすしく酒食を商ふ。俗にこれを「喰(くら)わんか舟」と号す。

(食べ物を売る舟はこの地の名物で、夜となく昼となく、小さな舟に飯、酒、汁、餅なを載せて、上り下りの船にめがけて、かぎのついた棒をひっかけ、大声で中の乗客に声をかけ、眠っている客も起こして、食べ物を売りつける。俗にこれを「くらわんか舟」という。)

上右図は広重の「京都名所 淀川」で三十石船に漕ぎ寄せる「くらわんか舟を描いています。手前の小舟が「くらわんか舟」で、舟上で煮炊きしている様がわかります。また、有名な「東海道中膝栗毛」でも、弥次喜多の二人連れが三十石船に乗った場面で、次のように描写しています。

ふねははや、ひらかたといへる所近くなりたると見え、商い船、ここに漕ぎよせ漕ぎ寄せ、「めしくらわんかい。 酒のまんかい。サァサァみなおきくされ、ようふさるやつらぢゃな。」と此ふねにつけてえんりょなくとまひろげ、 わめきたつる。このあきなひぶねはものいひがさつにいふを、めいぶつとすること、人のしる所なり。

(舟は早くも枚方言というところに近くなったと見え、商いの舟が漕ぎ寄せてきて、「飯くらわんかい。酒のまんかい。さぁさぁ皆起きくされ、よく寝るやつらじゃ。」といいながら、この舟につけて、遠慮なく筵をひろげ叫んでいる。この商い舟は言葉が乱暴なことを名物にしているのは、有名なことだ。)

このように乱暴な「くらわんか」という売りの言葉から、「くらわんか舟」と俗称され、三十石船の道中の名物になっていたことがわかります。「都名所図絵」の絵や広重の「京都名所之内 淀川」の絵などに「くらわんか船」が描かれていますが、それを見ると、「くらわんか船」の中央にはカマドがあって、鍋がかけてあり、三十石船に横付けして、船客に酒食を売っている様子がよくわかります。

資料提供:中島 三佳

(郷土史家・枚方市甲斐田町在住)

えびす、大黒、福助、弁天、・・・明治後期チラシ(引札)世界のスターです。文化と交易の大動脈、淀川筋に栄えた鍵屋浦、枚方浜の店々の引札から当時の様子がしのばれます。

明治16年、出版条例に準拠し一枚刷りの略歴が認められ大阪商人は引札と共に本格的に取り組みました。暦は、今日では想像出来ないくらい、日常生活に必要な貴重品でした。